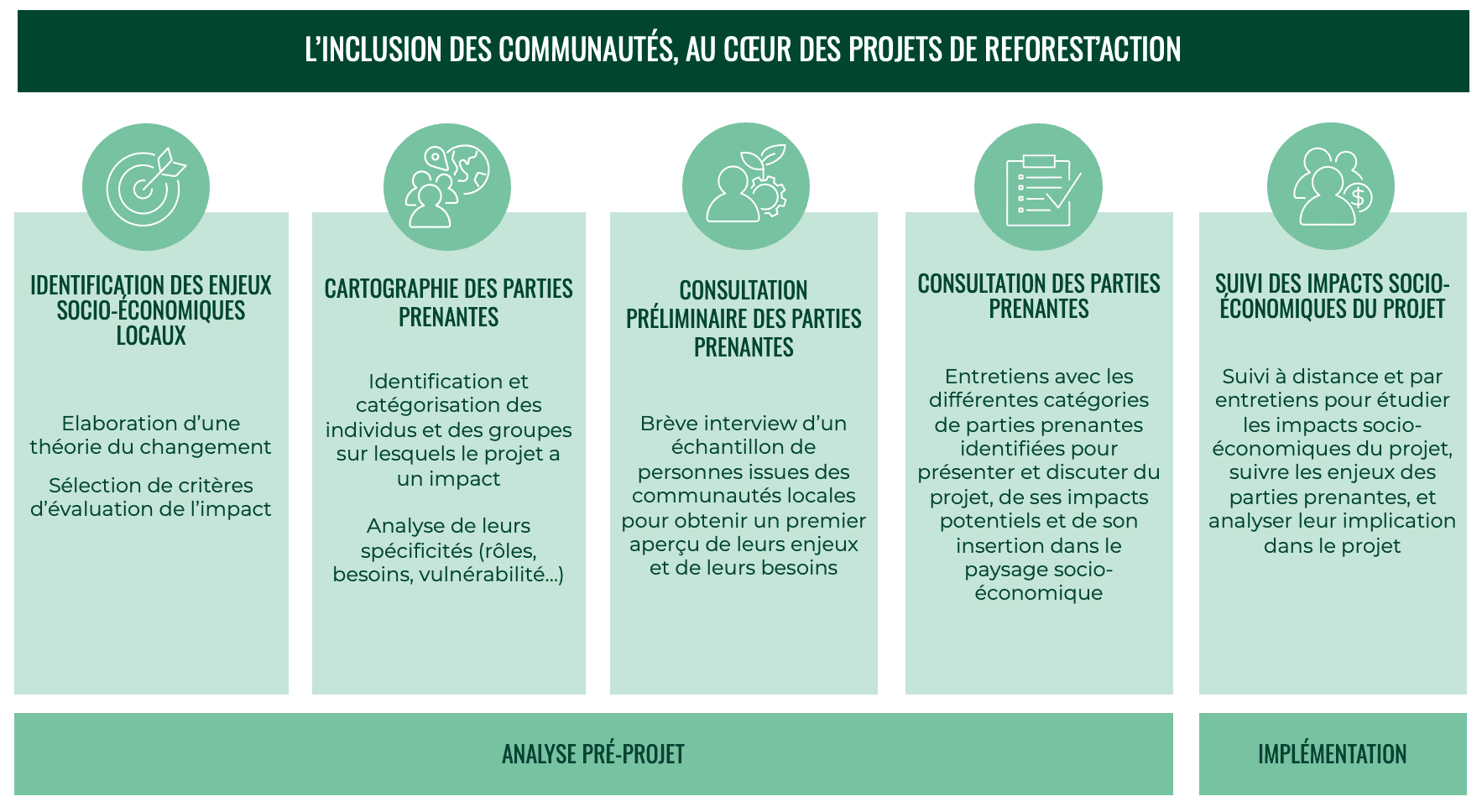

Alors que la COP 16, qui s’est tenue en Colombie en 2024, rappelait la nécessité du suivi, du renforcement des capacités et de la participation inclusive des peuples autochtones, des communautés locales et des femmes dans le cadre des projets de restauration des écosystèmes, Reforest’Action conçoit ses projets avec et pour les populations qui en bénéficieront sur le long terme, via un processus structuré d’inclusion et d’autonomisation des communautés tout au long de la vie des projets.

Analyser le contexte socio-économique avant le lancement du projet

L’élaboration d’une théorie du changement

En amont du développement d’un projet certifié, Reforest’Action conduit une analyse approfondie du contexte local afin d’identifier les enjeux sociaux et économiques saillants et la façon dont le projet pourrait y répondre sur le long terme. Nous appliquons pour cela la méthode de la théorie du changement telle que formulée par l’ONU, qui vise à expliquer comment un projet est censé conduire à un changement précis sur le plan du développement grâce à une analyse des liens de cause à effet, fondée sur des indicateurs observés.

Reforest’Action procède ensuite, à partir des enjeux locaux identifiés, à la sélection de critères d’évaluation de l’impact du projet sur la biodiversité, le climat, le système sol-eau et les communautés locales, afin de fixer des priorités dans le design du projet dès sa première ébauche.

Le choix et la priorisation de critères d’évaluation socio-économiques

Parmi ces critères d’évaluation de l’impact, les critères socio-économiques, qui concernent directement les communautés locales, sont regroupés en 8 catégories et indiquent l’impact estimé du projet sur :

- L’agriculture (sanité des aliments, sécurité alimentaire, production de nourriture, support à l’agriculture)

- La préservation de l’eau (sanité de l’eau, disponibilité de l’eau)

- La génération de revenus (revenus directs et indirects, durabilité économique)

- L’éducation et la formation (éducation et sensibilisation des jeunes et des adultes, formations, contribution au développement de la recherche et de l’innovation)

- L’amélioration des conditions de vie (implication et autonomisation des personnes, accès équitable aux bénéfices sociaux et économiques, assurance de conditions de travail décentes, amélioration du cadre de vie)

- La provision de produits non-alimentaires (bois, produits médicinaux, autres produits non-alimentaires)

- La valeur inhérente de la forêt (valeur culturelle et/ou spirituelle, service récréatif et/ou atout pour le paysage)

- La qualité de l’air (fraîcheur de l’air, réduction des polluants atmosphériques et des allergènes en suspension dans l’air).

La méthode de sélection de critères de Reforest’Action est propre à chaque projet et se fonde notamment sur le référentiel The Road to Restoration co-publié par le WRI et la FAO. Le choix et la priorisation des critères pertinents s’effectuent en fonction :

- des objectifs du projet, afin de piloter les performances du projet et la réalisation des impacts estimés lors de sa conception ;

- des risques potentiels du projet, pour anticiper et atténuer les risques sociaux et économiques en particulier ;

- des besoins de l’entreprise qui finance le projet, notamment en termes de reporting et en fonction de ses objectifs ciblés, liés à ses activités et ses chaînes de valeur.

- des exigences des cadres de certification, afin de recueillir les données nécessaires au reporting auprès des standards internationaux du carbone.

L’exemple du projet Avé Ga, au Togo

Les objectifs du projet Avé Ga, au Togo, ont été définis grâce à l’étude approfondie du contexte local et des consultations préliminaires des communautés, avant même le démarrage du projet. L’élaboration d’une théorie du changement a permis à Reforest’Action d’identifier de multiples enjeux locaux qui impactent directement les populations.

La zone du projet est en effet confrontée à des problématiques environnementales notamment dues à la réduction de son couvert forestier. En cause, la pratique de la culture itinérante sur brûlis mais aussi les coupes de bois non réglementées pour l’usage domestique ou la revente. Ces pratiques provoquent l'érosion des sols et la dégradation des terres arables, ce qui se traduit par une baisse de la productivité agricole et un approvisionnement de plus en plus difficile en bois de chauffe et en bois d'œuvre pour les populations locales.

A cela s’ajoute un contexte de précarité économique et sociale, dans la mesure où les sources d’emplois sont limitées localement à l’agriculture traditionnelle. Les villages concernés par le projet manquent par ailleurs d’infrastructures, de routes praticables et leur accès à l’eau est limité – autant de facteurs qui impactent directement les moyens de subsistance locaux.

Dans son design préliminaire, le projet Avé Ga prévoit ainsi la mise en place de systèmes agroforestiers fondés sur l'introduction d'arbres fertilisants et fruitiers, afin d’inverser le processus de dégradation des sols et de mettre en place des systèmes agricoles durables et résilients. Le projet permet ainsi de renforcer la sécurité alimentaire de 10 000 familles réparties dans environ 85 villages impliqués dans les activités du projet, et de stimuler l'économie locale par la diversification de la production agricole et la création de chaînes de valeur locales, la génération de revenus supplémentaires pour les populations et le développement de coopératives agricoles. Par ailleurs, guidés par les comités de développement local, chaque village pourra sélectionner des projets de développement communautaire parmi un éventail d’activités qui leur seront proposés (création de coopératives, initiatives de soutien aux éleveurs…). Ces projets locaux contribueront à l'amélioration de leurs moyens de subsistance.

Les villages et les communautés sont ainsi au cœur du projet Avé Ga. Le design préliminaire sera validé avec les parties prenantes locales lors de la phase de préparation du projet, avant le démarrage des activités prévu en 2026.

Instaurer et nourrir un dialogue de qualité avec les communautés locales

Des projets façonnés pour et par les communautés locales

Dans le cadre du processus de certification des projets par un standard international du carbone, et notamment Gold Standard, la consultation des parties prenantes locales est obligatoire. Elle consiste en l’identification et l’inclusion des communautés concernées par le projet dès la phase d’analyse préliminaire ainsi que lors de la phase de préparation du projet.

La cartographie des parties prenantes (stakeholder mapping) permet d’identifier et de catégoriser les individus et les groupes au sein des communautés locales et des peuples autochtones dans la zone du projet, afin de les considérer et de les impliquer équitablement. L’objectif est que chacun ait une voix et bénéficie du projet d’une manière adaptée à ses enjeux et besoins, qu’il s’agisse de membres influents au sein des communautés ou de personnes appartenant à des minorités vulnérables par exemple.

La consultation préliminaire des parties prenantes (preliminary stakeholder consultation) consiste en l’interview d’un petit échantillon de personnes issues des communautés locales et des peuples autochtones. Elle a pour objectif de valider et compléter les enjeux et les besoins socioéconomiques identifiés précédemment.

La consultation des parties prenantes (stakeholder consultation) a quant à elle pour objectif d’ouvrir le dialogue avec les communautés locales et les peuples autochtones afin de préciser leurs besoins et les enjeux auxquels elles font face. A ce titre, des réunions groupées ou des entretiens individuels sont organisés sur le terrain avec les différents acteurs locaux identifiés (représentants des communautés et des autorités locales, propriétaires terriens à l’intérieur de la zone du projet, associations et coopératives locales en lien avec les objectifs du projet). Ces parties prenantes sont consultées par Reforest’Action et le Project Implementer afin de mieux comprendre le contexte, les attentes des communautés et leurs besoins, et d’aider à améliorer le design du projet et ses résultats.

L’objectif de ces processus est que les populations locales puissent être impliquées équitablement dans le projet, afin que ce dernier puisse contribuer à améliorer leur environnement et leurs conditions de vie sur le long terme. Elles doivent ainsi pouvoir se saisir du projet dans une logique d’empowerment, afin de contribuer à le rendre pérenne et ainsi continuer à bénéficier de ses impacts sur le long terme.

Due diligence et processus de doléance

Un processus de due diligence est conduit de façon systématique en amont du développement d’un projet, dans l’objectif d’identifier et évaluer les risques, y compris les risques d'origine humaine (tels qu’un changement d'affectation des terres) et d'origine naturelle (tels que les aléas climatiques), les risques externes (tels que l'instabilité politique) et internes (tels que l’existence de conflits entre des acteurs impliqués dans le projet.) Cet outil permet de garantir l’alignement des parties prenantes avec les objectifs environnementaux et sociaux, et de renforcer la durabilité des projets.

La parole est également donnée aux populations tout au long de la vie du projet. Un processus de doléance (grievance mechanism), complémentaire à la due diligence, est mis en place afin de donner aux communautés l’opportunité de soumettre, de façon anonymisée, leurs retours concernant la mise en œuvre du projet, et de signaler d’éventuelles problématiques rencontrées (comportements discriminants, harcèlement, mauvaises conditions de travail…).

Un modèle équitable de partage des bénéfices

Tout au long de la vie du projet, le modèle de répartition équitable de la valeur mis en place par Reforest’Action fait en sorte que les avantages financiers, sociaux et environnementaux générés profitent aux communautés locales. Cette approche vise à garantir l'équité, l'inclusion et l'alignement des impacts du projet sur les besoins des parties prenantes locales. Les standards du carbone les plus rigoureux intègrent ces principes dans les critères de conception des projets.

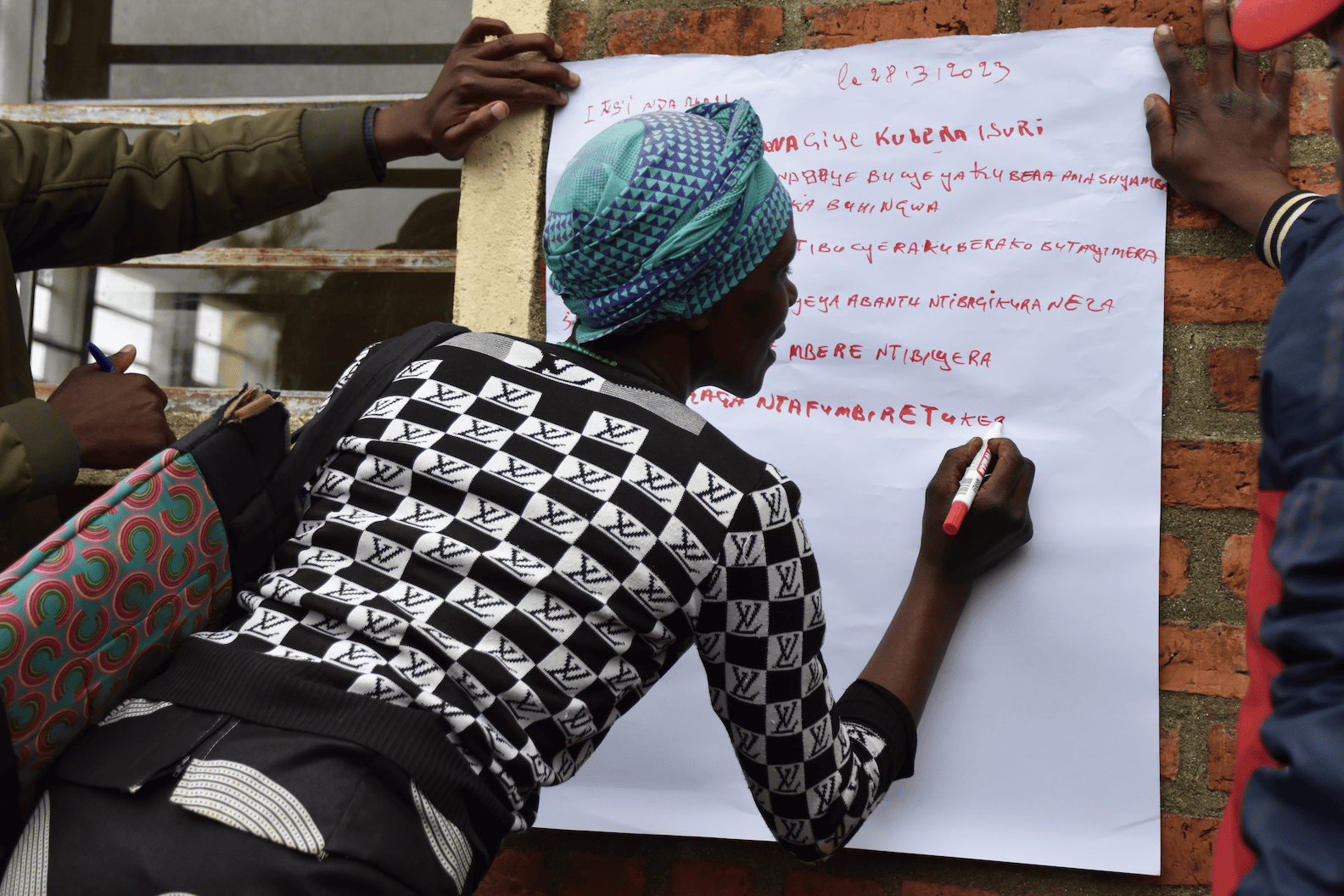

L’exemple du projet MuLaKiLa, au Rwanda

Le projet MuLaKiLa est l’un des plus grands projets de restauration communautaire au Rwanda, porté par un panel d’organisations locales et internationales. Fondée sur des valeurs de solidarité, d'équité et d'autonomie, l’action collective promue par cette initiative repose sur la génération d’impacts socio-économiques mesurables, au bénéfice des communautés d’agriculteurs de la province occidentale du pays.

La conception du projet est basée sur des approches participatives. Pour les mener à bien, il est nécessaire de prendre en compte le contexte économique et social dans lequel s’inscrit le Rwanda et ses 13 millions d’habitants. Deuxième pays le plus densément peuplé d’Afrique, plus de la moitié des Rwandais vivent en dessous du seuil international de pauvreté fixé à 2,15 dollars par jour. Face à un tel constat, la valeur environnementale des pratiques agricoles durables mises en place grâce au projet ne peut pas se suffire à elle-même pour engager les populations. C’est pourquoi le projet MuLaKiLa fait des problématiques sociales un pilier majeur.

Afin de co-construire le projet, des sessions de partage ont été organisées en mars 2023 entre les équipes de Reforest’Action, du Project Implementer local et les membres des communautés associées au projet. Par le biais de groupes de réflexion, l’idée était d’apprendre à connaître les communautés, leur mode de vie, leur façon d’utiliser le paysage, mais aussi de comprendre les défis auxquels elles sont actuellement confrontées. La transcription de l’ensemble des discussions a permis de dresser la liste des besoins et des attentes des communautés, qui ont été pris en compte dans le design du projet.

A titre d’exemple, l’intégration d’essences agroforestières, natives et fruitières aux cultures des exploitants de la région, répond directement à leur besoin de renforcer leur sécurité alimentaire. En effet, la restauration des terres dégradées par l’érosion permettra de rétablir leur fertilité, aboutissant à une hausse de la productivité.

C’est grâce à un travail étroit avec les communautés locales que le projet MuLaKiLa est aujourd’hui accepté, compris et soutenu localement – une dimension essentielle à la durabilité même du projet, et à sa création des bénéfices attendus.

Suivre les impacts du projet sur l’économie locale et les communautés

La construction d’un plan de monitoring

La construction d’un scénario de référence (baseline), qui permet de déterminer ce qui se passerait en l’absence de projet, et la construction d’un scénario de projet, qui détaille les actions à mener pour répondre aux objectifs d’impact, s’applique à l’ensemble des indicateurs d’impact qui seront suivis scrupuleusement à travers un plan de monitoring pendant un minimum de 30 ans.

Le plan de monitoring est un document fondamental qui décrit les procédures de collecte de données, les principaux indicateurs d'impact et les étapes de suivi et d’évaluation de la performance du projet. Il doit être basé sur des méthodes transparentes et validées scientifiquement, couvrir des indicateurs clés de multifonctionnalité et être capable de s’adapter à des conditions changeantes pour répondre au mieux aux besoins des communautés locales.

La mesure d’impact à distance et sur le terrain

Tout au long de la vie du projet, il s’agit alors de s'assurer que les impacts attendus se produisent comme prévu et que les baselines guidant ces estimations restent valables. Une combinaison de protocoles de terrain, de télédétection et d'outils géomatiques est nécessaire pour contrôler la stabilité et la santé des écosystèmes ainsi que l’impact du projet sur l’environnement (biodiversité, climat, sol et eau), tandis qu’une collecte de données à distance et des entretiens conduits sur place permettent d’évaluer l’impact du projet sur les communautés locales.

Les données socio-économiques récoltées à distance par Reforest’Action visent notamment à suivre le nombre de bénéficiaires du projet, le pourcentage de représentation des femmes au sein de cette population, le nombre de formations dispensées auprès des communautés, le nombre d’emplois créés et le niveau de revenus supplémentaires générés. Ces indicateurs de « performance » sont communs à de nombreux projets et répondent notamment à des besoins de reporting des contributeurs qui souhaitent valoriser l’impact socio-économique général du projet.

Ces données acquises à distance sont enrichies par des missions sur le terrain réalisées par Reforest’Action, lors de laquelle les populations concernées par le projet sont consultées via des entretiens individuels ou groupés (focus groups) pour suivre l’évolution des impacts socio-économiques du projet. Les informations récoltées lors de ces entretiens sont à la fois quantitatives (niveau de revenus des communautés concernées par le projet par rapport au revenu médian du pays, volume des récoltes annuelles, etc.) et qualitatives (satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis du projet et de son design, adéquation entre les apports du projet et les besoins des populations, etc.). Elles viennent compléter l’évaluation d’impact en apportant des précisions sur l’intégration du projet et la façon dont il répond aux enjeux socio-économiques identifiés.

Des recommandations visant à améliorer les avantages socio-économiques du projet peuvent être formulées par Reforest’Action tout au long de la vie du projet lorsqu'un écart ou une faiblesse est constaté. Des mesures de gestion adaptative peuvent également être mises en place afin d’optimiser les bénéfices socio-économiques.

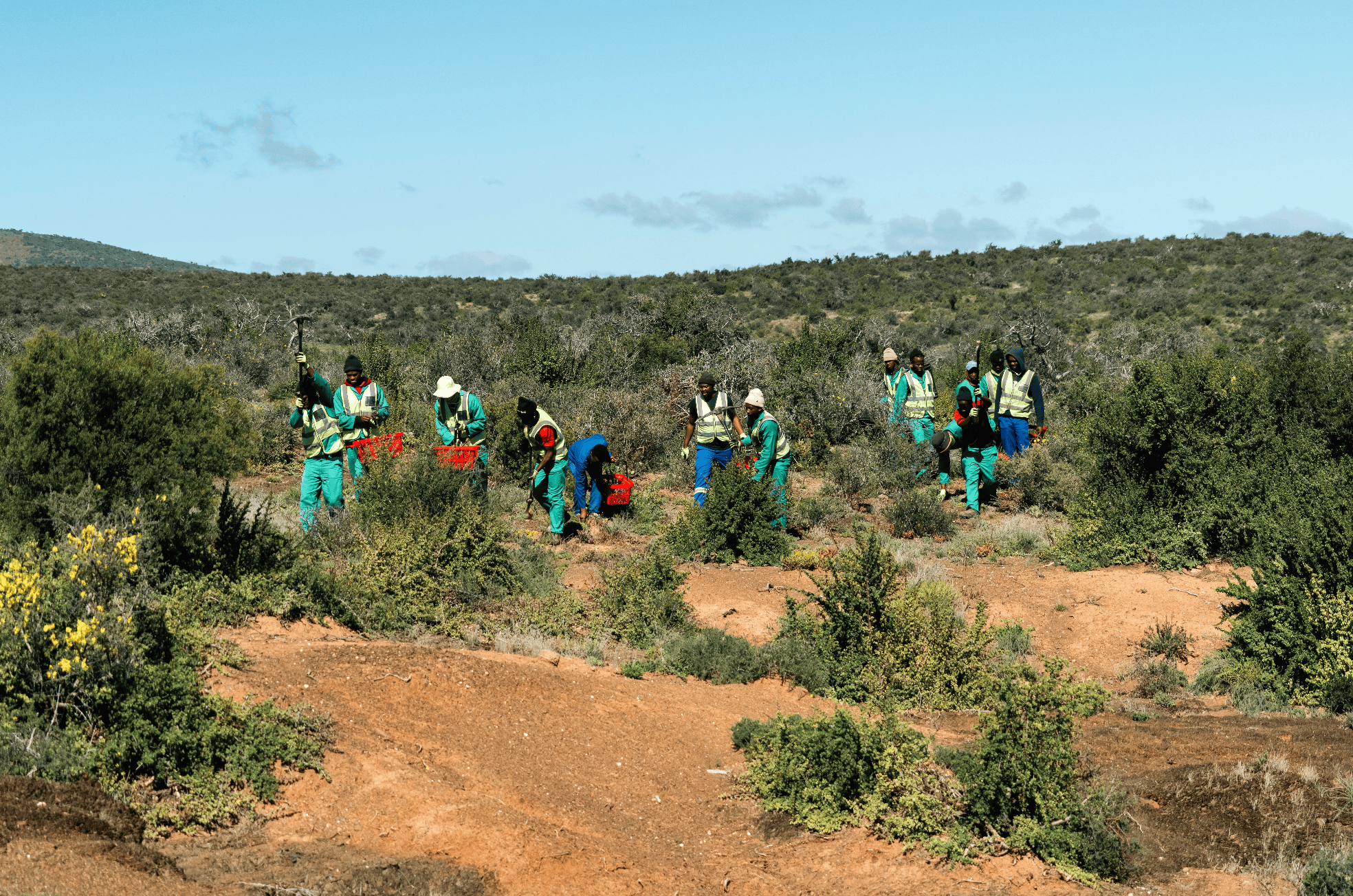

L’exemple du projet Kuzuko, en Afrique du Sud

Le projet Kuzuko, qui vise à restaurer plus de 5000 hectares d’anciens pâturages dégradés pour permettre le retour de la biodiversité native de ces écosystèmes, témoigne de la capacité d’un projet certifié par un standard international du carbone à améliorer les conditions de vie des communautés humaines.

Ce projet est en effet situé dans une province sud-africaine qui enregistre un taux de pauvreté de 48% et un taux de chômage moyen de 45%, et où les habitants dépendent majoritairement de travaux saisonniers ou transitoires. Au sein de certaines communes rurales situées à proximité de la surface du projet, le taux de chômage s’élève même jusqu’à 85%.

Le déploiement du projet Kuzuko a employé plus de 300 personnes, dédiées aux différentes activités d’implémentation. Parce que ces travailleurs sont issus de communes isolées, situées jusqu’à 70 kilomètres de distance de la zone du projet, des infrastructures de qualité ont été installées à proximité de la réserve de Kuzuko pour leur offrir une solution gratuite d’hébergement et de restauration, et leur éviter ainsi de longs trajets entre leur domicile et la zone du projet. Ces travailleurs sont rémunérés à hauteur du double du salaire minimum sud-africain. Ils bénéficient également de formations dans le cadre du projet, qui leur permettront d’être à nouveau employés sur les prochains projets du partenaire local ou d’autres acteurs. L’impact est mesuré en suivant notamment le nombre de personnes bénéficiant de la création d’emplois et les salaires associés, ainsi que l’ensemble des formations dispensées aux travailleurs.

Les bénéfices sociaux du projet Kuzuko s’étendent également à la jeune génération, puisque le projet permet de financer deux écoles primaires à proximité de la réserve, qui risquaient de fermer leurs portes avant la mise en place du projet à cause d’un manque de moyens financiers. Aujourd’hui, les fonds vont permettre de restaurer les bâtiments délabrés et d’améliorer les infrastructures, notamment par la construction de puits et de réservoirs d’eau de pluie, et de fournir aux écoliers du matériel scolaire de qualité comme des livres et des ordinateurs. Les financements versés à ces écoles grâce au projet vont ainsi permettre de changer la trajectoire de vie des écoliers en contribuant à leur enseigner, dès leur plus jeune âge, la valeur des écosystèmes naturels et de la biodiversité.

Les communautés locales et les peuples autochtones sont au centre des projets développés par Reforest’Action, qui visent à améliorer leur qualité de vie et la durabilité de leurs productions et de leurs écosystèmes. Leur implication, dès la phase de conception du projet, est donc essentielle pour s’assurer que les activités de restauration mises en place sont en harmonie avec le paysage socio-économique local, et fournissent des avantages adaptés et durables aux populations concernées, bien au-delà de la seule séquestration de carbone.

Reforest’Action propose également une démarche de pilotage de l’impact socio-économique pour tout type d’écosystème forestier et agroforestier et pour tout type de projet, qu’il soit, ou non, certifié par un standard international du carbone. A terme, ces résultats seront reportés au sein de notre plateforme MRV dédiée aux financeurs des projets, afin de leur fournir des indicateurs de performance clés et des données d’impact, facilitant le suivi des investissements et le reporting exigé par les cadres de certification tels que la CSRD.

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez investir dans des Solutions fondées sur la Nature en bénéficiant d’un outil qui permet de démontrer notamment les impacts socio-économiques générés par ces projets ? Contactez l’un(e) de nos expert(e)s pour discuter de vos besoins.